1.ナトリウム利尿ペプチド系の腎保護メカニズムの解明

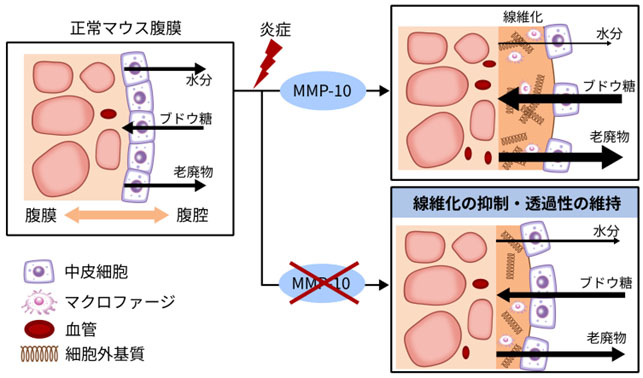

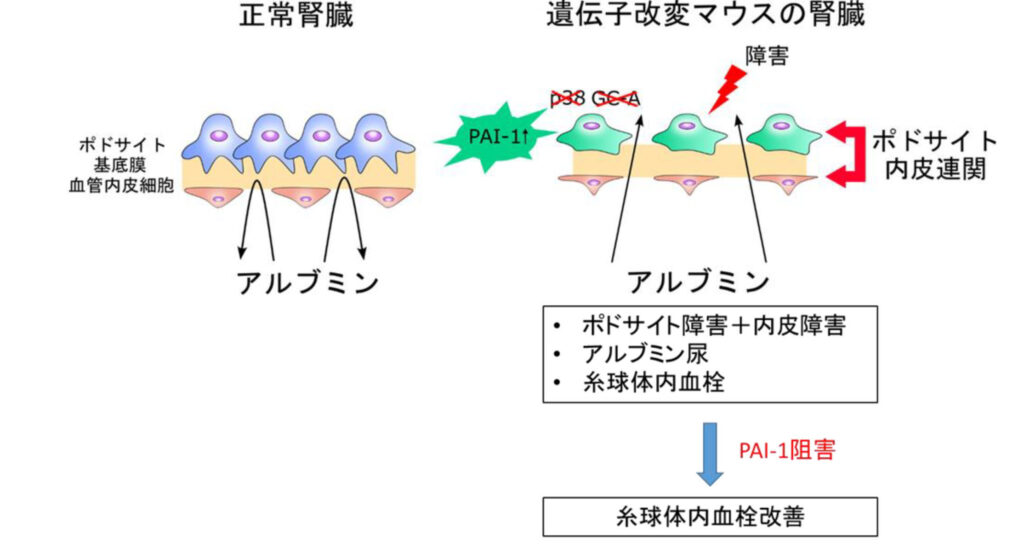

ナトリウム利尿ペプチドANP、BNPは心臓より分泌される環状ペプチドで、guanylyl cyclase-A (GC-A)受容体を介してナトリウム利尿ならびに血管拡張作用を有します。当研究室ではナトリウム利尿ペプチドがナトリウム利尿・腎血流量調節作用以外にも、糸球体内特にポドサイトにおいてレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系に拮抗作用を示すことを報告してきました。腎炎モデル、糖尿病性腎症モデル、腎硬化症モデルなどを用いて(Suganami, J Am Soc Nephrol 2001, Makino, Diabetologia 2006, Kasahara, J Am Soc Nephrol 2000)、肝臓でBNPを過剰発現しBNP血中濃度が約100倍のBNP過剰発現マウスでは腎機能の改善や蛋白尿の減少、線維化の減少がみられることを明らかにしてきました。またアルドステロンによる腎障害において、GC-A欠損状態が高度のタンパク尿ならびに糸球体障害を惹起することから、ナトリウム利尿ペプチドが特にポドサイトにおいて保護作用を有していることを報告しました(Ogawa, Yokoi, et al. J Am Soc Nephrol 2012)。さらにポドサイト特異的にGC-Aを欠損させるとアルブミン尿が増悪し、p38 MAPK抑制薬を投与すると腎障害が軽減することを示しました(Kato, Yokoi, et al. Sci Rep 2017)。一方、ポドサイトのGC-Aとp38 MAPKを欠損させ、アルドステロンを負荷すると、ポドサイトでのPAI-1発現亢進を介して糸球体係蹄内に血栓が形成されることを解明しました(Sugioka, Yokoi, et al. Kidney Int 2023 ; 図1)。また、近年注目されているAngiotensin Receptor Neprilysin Inhibiotor (ARNI)がマウス高血圧糖尿病モデルにおいて、腎血漿流量を増加させ、尿細管間質線維化抑制することを見出しました (Nishio, Yokoi, et al. Nephrol Dial Transplant 2023 ; 図2)。

他にも、結合組織増殖因子Connective tissue growth factor (CTGF/CCN2)抑制による腎障害軽減作用についても研究を行っています。

2.腹膜透析における腹膜障害因子の同定と作用機序の解明

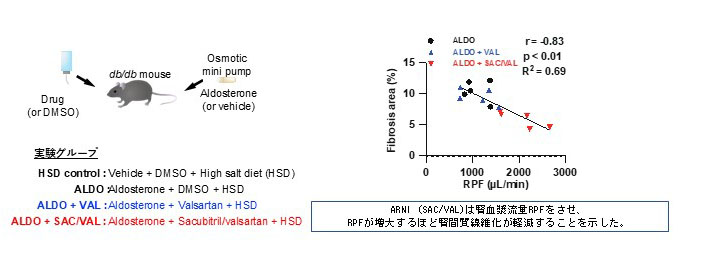

腹膜透析は在宅透析療法として、日本における透析患者の約3%が施行している治療法です。しかしながら、長期間にわたって腹膜透析を継続すると、腹膜の線維化を引き起こし、さらには被嚢性腹膜硬化症(EPS)発症リスクも増加することから、血液透析への移行を余儀なくされることも多くあります。当研究室では、腹膜線維症モデルマウスを用いて、腹膜の遺伝子変化をmicroarrayで解析し、発現が大きく増加する因子としてpleiotrophinを見出しました。このpleiotrophinを欠損したマウスは腹膜線維症において、炎症反応の低下と亢進した腹膜透過性がべーサル状態へ回復していることを明らかにしました(Yokoi, Kidney Int 2012)。また、新たな因子としてMatrix metalloproteinase-10 (MMP-10)が、マクロファージや 中皮細胞に発現しており、腹膜障害時にMMP-10が炎症を惹起し、腹膜線維化、腹膜透過性亢進に寄与することを明らかにしました(Ishimura, Yokoi, et al. Kidney Int 2023 ;図3)。